집의 의미

글. 박해리

(<가끔 집은 내가 되고>의 작가)

일러스트. 오하이오

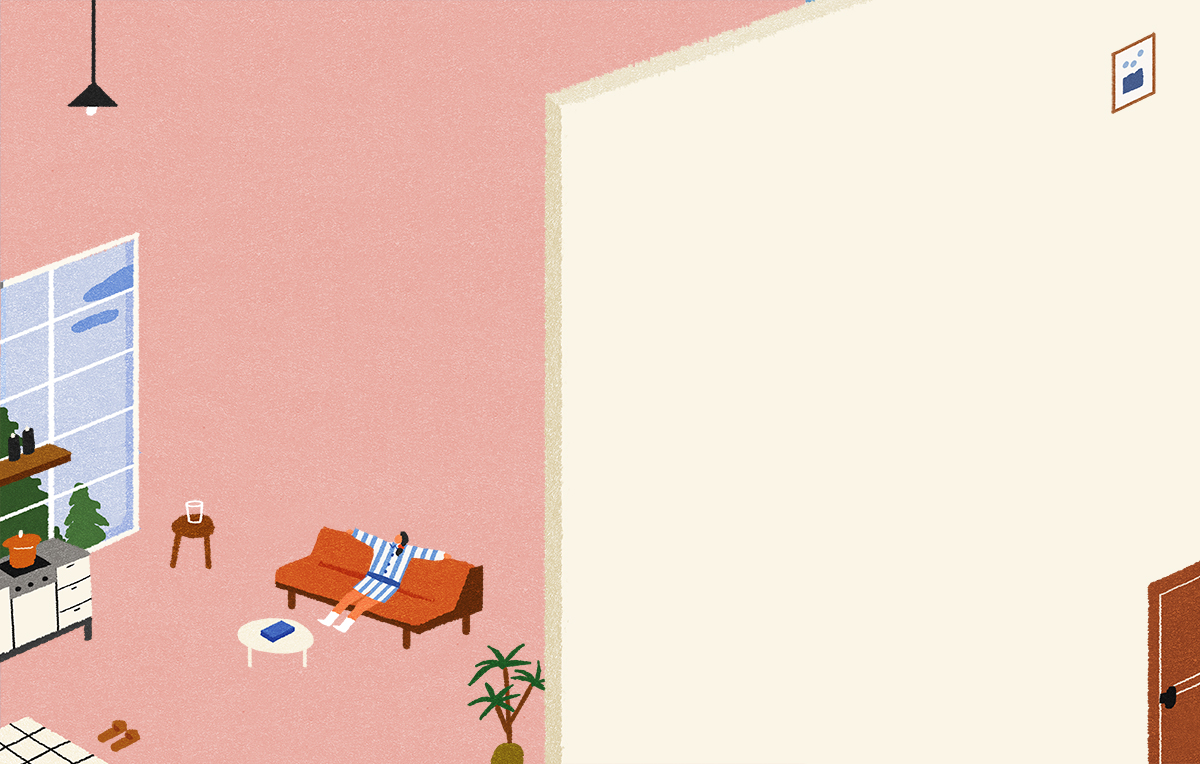

많은 사람이 자신을 표현하기 위해 소셜 미디어에 사진을 올린다. 나 또한 그렇다. 시간과 함께 쌓인 사진을 쭉 훑어보고 있자면 나라는 사람이 어렴풋이 보이는 것 같다. 좋아하는 음식, 즐겨 입는 브랜드, 자주 가는 곳, 사는 동네, 취미…. 하지만 사실 우리 모두에겐 그 어떤 소셜 미디어보다도 효과적으로 나를 나타낼 수 있는 곳이 있다. 바로 집이다.

오랜 시간, 집은 나에게 멀고도 먼 존재였다. 내 취향과 상관없는 물건들이 가득했고, 나와 맞지 않는 사람들과 살을 부대껴야 했다. 그렇다고 자취를 시작해서 상황이 달라졌냐하면 그것도 아니다. 손바닥만한 원룸에서는 내가 의식적으로 소리를 내지 않으면 적막만이 가득했다. 늦은 밤 컴컴한 집에 불을 켜고 들어가면 냉기가 느껴졌다. 세탁기를 돌리지 않으면 옷가지가 속수무책으로 쌓이고, 화장실 청소를 하지 않으면 금세 물때가 끼고, 설거지를 미루면 밥을 먹을 그릇이 없어지기에 무기력 속에서도 어쩔 수 없이 몸을 일으켜야만 했다. 한 공간을 가꾸는 것은 면적과 상관없이 상당히 많은 시간과 노력이 필요한 일이었다.

하지만 내가 공간에 애정을 가지고 돌보기 시작한 이후로 집은 나에게 완전히 다른 의미가 되었다. 낡고 더럽다고 여겼던 부분에 내 손길을 더했던 게 변화의 시작이었다. 노랗게 변색된 형광등은 검정 펜던트 등으로 교체했고, 이가 나간 현관 타일 위에는 매트를 깔았다. 오래된 싱크대 하부장에는 무광 시트지를 붙였다. 작은 자취방이라도 애정 어린 시선으로 바라본다면 변화를 줄 수 있는 곳은 많았다. 그에 보답이라도 하듯, 어느 순간 집은 나를 가장 잘 알아주는 곳이 되었다. 내가 좋아하는 색이 무엇인지, 어떤 생활습관을 가지고 있는지, 내가 가장 많은 시간을 보내는 곳은 어디인지, 무얼 먹고 무얼 입는지, 어떤 향을 좋아하는지….

우리 집만 그런 건 아니다. 누군가의 집에 들어서면 아무 말이 오가지 않아도 그에 대한 모든 것을 오감을 동원해 느낄 수 있다. 집은 나라는 사람을 가장 풍부하게 표현하는 공간이었으며 동시에 내가 모든 가면을 내려놓고 나로 존재할 수 있는 공간이기도 했다. 그 후 몇 번의 이사를 거쳐 현재의 집에 이르기까지 내가 배운 것은 부동산 정보도, 이사 노하우도 아닌 나 자신이었다. 나조차도 모르고 있던 부분을, 집이 일깨워줬다.

내가 어떤 의미를 부여하는지에 따라 공간은 변한다. 잠만 자는 곳이 될 수도 있고, 어두컴컴한 곳이 될 수도 있지만, 내가 마음 편히 쉴 수 있는 유일무이한 곳이 될 수도 있다.

결국 우리가 살면서 가장 많은 시간을 보내는 곳은 집이다. 내가 좋아하는 공간에서 산다는 것은 나의 삶에 생각보다 더 많은 영향을 끼친다.

요즘 나에게 집의 의미를 묻는다면 ‘나’라고 답하고 싶다.

박해리

프리랜서 크리에이터. 하고 싶은 건 다 하고 살자 주의. 해도 후회하고 안 해도 후회할 거라면 이왕이면 하고 후회하는 삶을 살고자 한다. 여행과 사진, 글쓰기를 좋아해서 그것들을 모두 더한 삶을 사는 중. 구독자 95만의 일상 브이로그 채널 ‘슛뚜(sueddu)’를 운영 중이다.

이전글

이전글

다음글

다음글