대구광역시는 수성구, 달서구 등 7개 구와 1개 군(달성군)으로 이루어져 있다. 면적은 883제곱킬로미터, 인구는 230만 명을 조금 넘어 특별·광역시 중 3위이다. 인구가 밀집된 시가지는 모두 분지 안에 있다.

대구는 평균 해발 49미터로, 시 전체가 분지 지형이다. 그 가운데서도 북쪽의 팔공산이 1193미터 높이로 정점을 이루고, 그 산줄기가 점점 완만해지며 평원을 이루다가 남쪽의 비슬산에서부터 다시 높아지는 모양새다. 그래서 대구(大丘)라는 지명은 한참 뒤에 생겨났고, 원래의 이름은 달구와 마찬가지로 높은 언덕을 뜻한다. 높은 언덕에 큰 평야가 있으니 달구벌이며, 그 평야에 오래전부터 사람이 모여 살아왔다.

달서구 월성동에서 발견된 구석기 유적으로 미뤄볼 때 아마 2만년 전부터 사람이 살았으리라 여겨진다. 기원전에 부족국가가 세워졌고, 108년에 신라에 병합되어 달구화현(達句火縣)이 되었는데 그 후로도 계속 달불성(達弗城), 달구벌(達句伐) 등으로 표기되었다. 757년 경덕왕의 지명 한화 조치에 따라 대구가 되었으며, 그 지명이 지금까지 이어졌지만 단지 천 년 뒤, 1750년에 ‘구(丘)는 공자님의 함자(孔丘)와 겹치므로 외람된다’라는 주장이 나와서 대구(大邱)로 한자명이 바뀌어 오늘에 이른다.

대구의 가장 북쪽에는 대구의 진산인 팔공산이 있다. 높이는 한반도 남녘에서만 따져도 25위에 그쳐 그렇게까지 높고 험한 산이랄 수는 없다. 하지만 영적인 기운은 예부터 한반도 전체에서 으뜸을 다툰다고 여겨졌다. 신라는 삼한을 통일한 뒤 중국을 본떠 5악(岳) 숭배 체제를 세웠는데, 수도 금성의 진산인 토함산, 당시 신라의 강역에서 가장 높고 험준한 산들인 지리산과 태백산, 풍수지리적으로 오래전부터 명성이 높은 계룡산, 그리고 팔공산이 그 다섯 산이다. 임금이 오악에 직접 올라 하늘에 제사를 지내며 국가와 왕조의 복을 빌었다고 한다.

팔공산에서 남쪽으로 내려오면 왕건이 패했던 파군재가 있다. 파군재에서 남쪽으로 2킬로미터쯤 더 내려가 국도와 경부고속도로가 교차되는 지점을 지나면 불로동고분군이 나온다. 총 211기나 되는 고분들은 5세기에서 6세기의 것들로 추정되는데, 역사상 대구가 이미 신라에 병합된 다음이다. 그때까지는 아직도 사실상 왕국의 지위를 유지하고 있었던 듯하다. 지금은 주변에 조성된 억새밭과 함께 대구시의 나들이 장소로만 여겨지고 있지만, 먼 옛날에 대구가 한 나라의 중심이었음을 묵묵히 증언하는 곳이다.

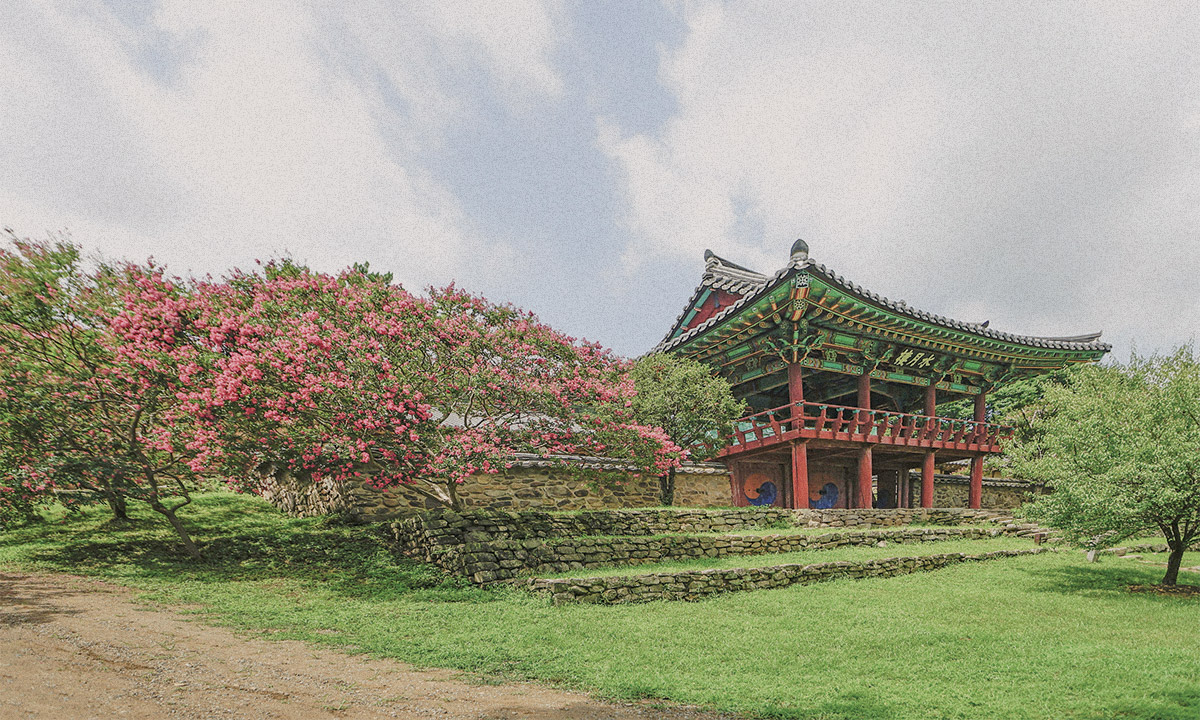

실제로 도읍이 될 뻔했다. 689년, 통일신라의 신문왕이 이곳으로 천도하기로 했다가 반대에 부딪혀 뜻을 이루지 못했기 때문이다. 그는 넓어진 국토를 9주 5소경 체제로 재편하고, 한쪽으로 너무 치우친 수도의 위치를 좀 더 중앙으로 옮기려고 했다. 그래서 얻은 해답이 대구였지만, 기득권을 무너뜨리기는 어려웠던 것이다. 신문왕의 구상이 실현되었다면 삼한이 좀 더 단단히 통합되고, 후삼국의 분열이나 공산전투도 없지 않았을까? 비록 임시였지만 도읍이 되기도 했다. 6·25전쟁 당시 서울을 잃은 상태에서 1950년 7월 16일에 대한민국 수도가 된 것이다. 다만 북한군의 공세가 급해져 한 달 만에 수도는 더 남쪽으로 내려가고, 대구는 치열한 전쟁터로 바뀐다. 그때 한국 정부부처와 미군 사령부가 들어서 있던 곳은 불로동고분군에서 남서쪽으로 가야 한다. 금호강을 건너 8킬로미터 정도 가면 중구 포정동이 나오는데, 여기 경상감영이 있다. 1601년부터 이전의 경주, 상주 등에 설치되어 있던 경상도 행정의 중심지인 감영이다. 이것이 근대에도 이어져 대구부, 경상북도청, 임시 수도청사로 쓰였다. 그렇게 1966년 도청 이전까지 360여 년을 대구·경북의 중심지로 있다가 지금은 공원화되었다. 불로동이 지금도 젊은 연인들이 즐겨 찾는 곳이 되었다면, 이 경상감영공원은 대구 노인들이 많이 모여 대구판 탑골공원이라고도 한다. 선화당(행정 업무를 보던 본부)과 징청각(관찰사가 지내던 관사)이 남아 옛 감영의 흔적을 보여준다.

달성도동서원

달성도동서원

김광석다시그리기길

김광석다시그리기길

그러나 일제는 박중양을 통해 1908년에 경상감영 객사를 허물어버리고, 약령시도 더 남서쪽에 있는 남성로 쪽으로 옮겨버렸다. 그리고 1941년에는 아예 약령시를 폐지했다. 그러나 조선 최대였던 대구 약령시의 명맥은 오늘도 남성로의 약전골목에 남아 있으며, 얼마 전까지만 해도 이 골목을 그저 걸어다니기만 해도 온갖 한약재 냄새에 휩싸여 ‘감기 따위는 저절로 낫는다’라는 농담이 나돌곤 했다. 그리고 남성로 자체가 한의원들이 즐비한 길이 되었다. 이런 식으로 근대의 대구는 거리와 골목에 독특한 이야기를 엮으며 변천했다. 국채보상로에서 계산동 성당과 동산병원 사이로 이어지는 계단길은 만세운동길이다. 3·1운동 당시 계성학교, 신명학교, 대구고보, 성서학당 등의 대구 학생들이 이 계단을 달려 올라가, 서문시장(일제가 이전하기 전 위치)에 모여 대한 독립 만세를 외쳤다. 서문시장이 옮겨진 뒤인 1927년에는 장진홍이 조선은행 대구지점에 폭탄을 투척했고(이육사가 이 사건에 연루되어 검거되었다). 1942년에는 대구상고 학생들이 중심이 되어 태극단 학생 독립운동을 일으켰다.

저항은 물리적 시위만이 아니었다. 경상감영의 북동쪽에는 향촌동이 있다. 일제강점기 때 일본에서 넘어온 5만 명의 일본인이 모여 살면서 당시 대구 경북의 경제를 쥐고 흔들며 그들만의 삶을 누렸던 곳으로, 대구의 회현동이라고 할 수 있다. 이곳이 해방 뒤에는 예술인들의 거리로 탈바꿈했다. 6·25전쟁 때 피란 온 예술인들이 이곳에 모여, 1970년대까지 독특한 분위기가 이어지게 된다. 대구 향촌문화관에서 명맥을 이어가는 녹향은 국내 최초의 음악감상 다방이었다. 서울에서 조금 늦게 생긴 음악다방 르네상스도 한동안 향촌동으로 피란 와 있었다. 어두침침한 다방에 앉아 커피 한 잔 마시며 레코드를 듣고 줄담배를 피우고 시나 곡을 썼던 사람들 가운데 박목월, 조지훈 같은 시인이나 변훈, 하대응, 김동진 같은 작곡자가 있었다. 유치환과 김동리, 정비석, 양명문 같은 소설가나 극작가도 이 거리에서 시국과 예술을 토론하고, 작품을 썼다.

동성로에서 좀 더 내려가 달구벌대로가 신천과 만나는 부근에 ‘김광석다시그리기길’이 있다. 방천시장이 있는 이곳은 해방 후에 만주와 일본에서 돌아온 사람들이 모여 살며 장사하던 동네였다. 그 가운데 김광석의 부모도 있었다. 김광석은 1964년에 태어나 방천시장 골목에서 다섯 살까지 살다가 서울로 이주했다. 따라서 향촌동처럼 이 거리에 김광석의 예술혼이 짙게 배었다고는 할 수 없지만, 그를 기억하고 사랑하는 마음이 2010년부터 이 거리를 김광석 테마로 꾸미기 시작했다.

![]() 지난호 보기

지난호 보기